이 포스팅을 보기 전에 아래 링크의 것을 반드시 먼저 보길 추천한다.

https://vongmeanism.tistory.com/645

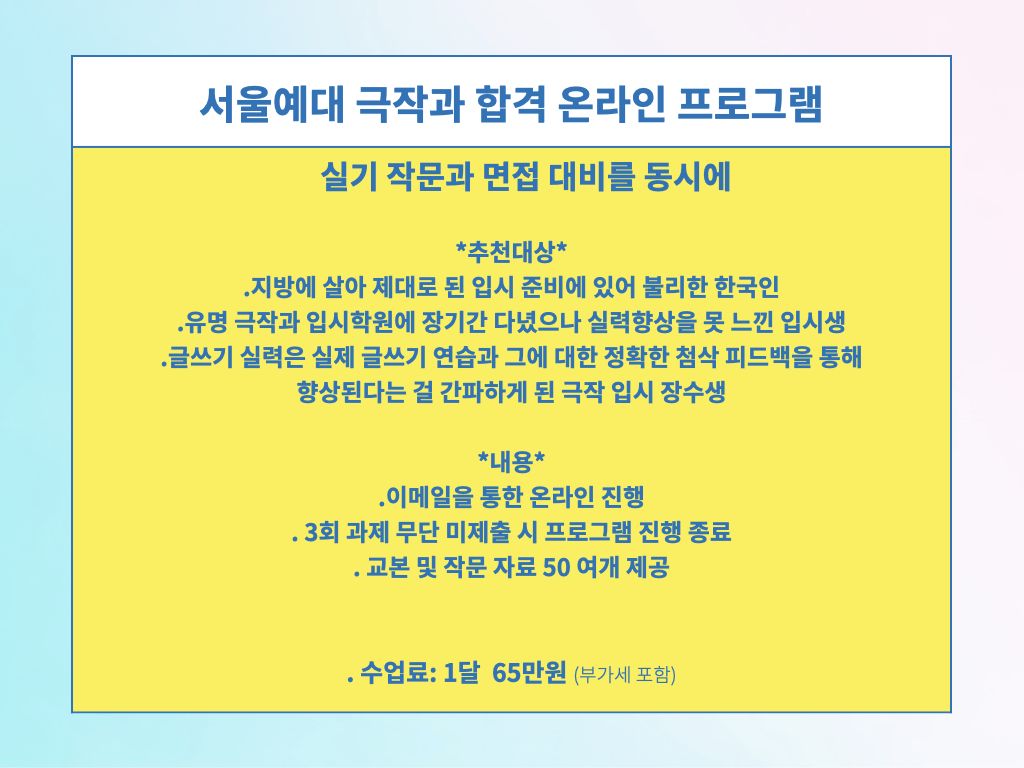

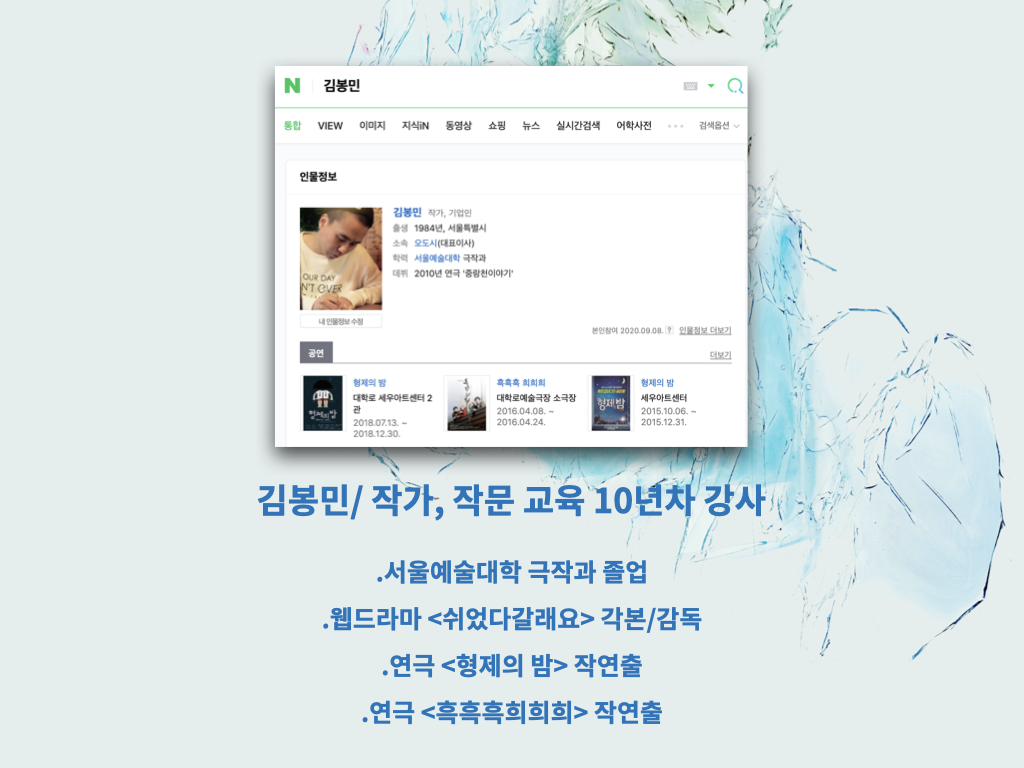

작문과 면접 대비를 동시에 하자#1 ㅣ 서울예대 극작과 2023년 수시 입시 대비 합격 과외 모집 중

일단 작문부터 보자. 2022년 서울예대 극작과 정시에 최종 합격한 내 제자가 나에게 수업을 받으며 썼던 연습 작문이다. 속독 금지다. 천천히, 정독해야만 서울예대 극작과 합격을 바라는 당신에

vongmeanism.tistory.com

아울러 내가 여태껏 수많은 서울예대 합격자를 배출시킨 근간이기도 한,

내가 제작한 서울예대 극작과 합격 교본도 다운 받길.

서울예대 극작과 실기 작문 합격 교본.pdf

Dropbox를 통해 공유함

www.dropbox.com

그럼 이제 아래 희곡 분석글을 보자. 내가 앞의 포스팅에서도 말했지만,

작문 준비는 기본인 거다. 그리고 많이들 소홀히 여기는 게 면접 대비인데,

면접 대비 제대로 안 한 주제에 서울예대 극작과 최종 합격을 바라는 건

동네 양아치의 미덕이지 예대에 입학하여 예술인으로 살아보려는 사람의 미덕일 수 없다.

아래 분석글은 2022년 정시에서 서울예대 극작과에 당당히 합격한 나의 제자가

과제로 수행했던 거다. 모르는 용어, 일테면 HOOK 같은 게 있거든

내가 만든 위의 교본에서 검색해보시라. 그럼 무슨 말인지 바로 이해될 거다.

읽은 작품 [파수꾼] 이강백 ★★★★★

HOOK

이리떼가 오지 않았음에도 거짓말로 마을의 대피를 알리는 파수꾼.

HOLD

반복되는 이리떼의 북소리와 북소리가 날 때 인물들의 반복된 행동의 코믹.

‘다’의 성장의 기대감.

사실 ‘이리떼’는 나타나지 않았었다는 반전.

세 파수꾼의 각자 개성있는 캐릭터성.

관객들에게 말을 걸고 배경을 소품으로 표현하는 등 연극적인 요소 가미.

PAY OFF

결국 질서에 설득당해 진실을 포기하는 ‘다’.

[주제]

진실을 알리려 한 소년은 보이지 않는 질서에 막혔다.

[명대사]

-촌장-

흰 구름, 하늘에 떠 있는 그것만으로 질서가 유지 될까?

[자유서술]

이강백 작가님은 연극을 연극이라고 인정을 하는 게 매력적인 거 같다. 연극적인 요소들을 과감하게 넣어 버린다. ‘연극적인 요소’가 연극이 가지는 가장 큰 무기라고 생각하는 나로써는 이강백 작가님 작품에 매혹될 수밖에 없다.

저번 코멘트에서 ‘극은 시간과 공간을 압축하여 저장하는 것’이라는 말을 봤었는데, 추상적으로만 이해했을 뿐이었다. 그런데, 파수꾼을 보고 나서 그 정의에 대해서 근접하는 느낌이다. 1970년대 독재정권 시기에 쓰여진 것을 알고나서, 진실이 고픈 사람과 진실이 통하지 않는 사회의 비판이 떠올랐다. 1970년대의 공간과 시간을 ‘파수꾼’이라는 제목으로 압축해서 저장해 지금의 나에게 왔다는 것. ‘극’에 대한 나만의 생각을 조만간 풀어낼 수 있을 거 같은 느낌이다.

이강백 선생님의 작품은 교과서에도 실렸었다.

서울예대 극작과에 교수님으로도 계셨던 분이다.

우리나라 극작계의 본좌 오브 본좌라고 하는 게 적합한, 그런 분이다.

극작과에 가기 전에 미리 그런 분의 작품을 읽고 분석하는 과정이

누적되는 것. 그것이 바로 면접 대비다.

상상해보자. 면접장에서 교수들이 당신에게 무슨 질문을 해올까?

당연히 하나다.

"너 왜 극작과에 오고 싶어?"

라고 물어오는 게 일반적이다. 그것 말곤 사실 딱히 물어볼 것도 없다.

그랬을 때, 이런 훌륭한 작품들을 많이 읽은 자라면 응당,

"어렸을 때부터 영화나 드라마를 보며 유독 좋아했고, 그에 따라

절로 극작에 관심이 많아져 이강백 선생님의 희곡집을 읽어보고는 그 매력에 흠뻑 빠져 계속 더 많은

대본과 시나리오를 읽기 시작했습니다. 그렇게 더 많은 작품들을 접할 수록 저 혼자서 독학해서는

어렵다는 사실을 깨달았고, 그래서 우리나라에서 가장 수준 높은 극작 교육을 습득할 수 있다는

서울예대 극작과에 꼭 입학하고 싶다는 꿈이 생겼습니다."

이렇게 되었을 때, 추가 질문은 통상 이렇게 이어진다.

"이강백 선생님 작품 중에 뭐가 제일 좋았어? 왜 제일 좋았어?"

작품을 충분히 읽고 분석했을 때 이 질문에 대한 답은 청산유수처럼 이어지며,

보다 명확하게 본인이 얼마나 열정을 갖고 입시에 임했는지 교수들에게 어필이 될 것이다.

이것이 면접 대비다.

만약 이런 과정이 누락된 자는? 보나마나 뻔하다.

헛소리. 뻘소리. 벌벌 떨면서 말도 제대로 못 한다.

자신감은 맘만 먹는다고 생기는 게 아니기 때문이다.

자신이 충분히 시간을 쏟고 피땀눈물 흘리며 단련했을 때,

비로소 자신감이 생긴다.

그래서 저런 작품 분석은 부단히 계속되어야 한다.

그래야 면접장에 가서 머리에 적어둔 허접한 쪽대본을

로봇 연기로 읊고 나오는 게 아니라,

말 그대로 의미 있는, 교수와 나의 대화로 채워지는 것이다.

아랫것도 내 제자의 분석글이다.

읽은 작품 [사천의 선인]

HOOK

창녀 셴테의 선함에 감동받은 신들은 셴테에게 돈을 내어준다. 셴테는 그 돈으로 담배가게를 차렸고, 지속해서 선함을 가지려 노력하지만, 세상이 도와주지 않는다.

HOLD

-‘신’이라는 존재가 그닥 대우받지 못하는 것에 대한 새로움.

-설화자의 참여로써 사건을 연결해주고, 중단해주며 객관적인 시각을 갖게 해준다.

-인물이 관객에게 직접 말함으로써 무대에 대한 환상을 깨버린다. (낯설게 한다.)

-중간중간 삽입 된 노래의 암시적인 가사들.

-극중극의 왕과 신들의 의견의 교환이 작품을 환기 시켜주며, 지치지 않게 해준다.

-전 집주인 가족들의 엽기적인 행각들.

-셴테가 슈이타로 변했을 때 달라지는 주변인들의 반응.

PAY OFF

‘선한 인간’이라는 것이 실제로 존재할 수 있는 것인가?

[주제]

나쁜 상황에 놓인 착한 여자의 이야기.

[명대사]

-셴테-

하지만 모든 게 너무 비싸서 착하게 살 자신이 없어요.

[자유서술]

연극을 올릴 때면, 누구나 자신들의 연극에 관객들이 푹 빠지길 기대할 것이다. 그런데 브레히트는 그 푹 빠짐을 거부한다. 해설자가 등장하거나, 관객에게 직접 말을 거는 등 무대를 깨버림으로써 관객들에게 객관적인 시선을 요구한다.

어쩌면 브레히트는 ‘객관적인 눈’이야말로 자신의 연극을 느낄 수 있는 첫 번째 덕목이라고 생각한 거 같다. 어렸을 때 세뇌당해왔던 교육들을 객관적인 시선으로 재차 바라봤을 때, 그때야 말로 정말 ‘사실’을 알 수 있었던 것처럼, 브레히트는 그런 눈을 원했던 걸까?

사회 풍자극은 자신만의 시선을 요구하는 것들이 많은데, 관객에게 직접 보여주고 직접 생각하게 하는 새로움이 참신했다.

이런 분석을 누차 시키고 또 시키면 절로 면접 대비가 되는 것이란 걸

분명히 알려주고 싶다.

또한 거듭 강조하지만, 실기 작문만 대비하는 우는 범하지 말자.

극작과에 합격하는 가장 안전하고 합리적인 방법은,

극작과에 합격하는 게 당연할 정도로 단련을 한 사람이 되는 것이다.

자격은 누가 주는 게 아니라,

스스로 입증하는 것이다.